Пять мифов о российской экономике

Стереотипы, которые в информационном пространстве распространяют о российской экономике отдельные СМИ и аналитики, как в нашей стране, так и за рубежом, делают нас всех заложниками устойчивых мифов. Некоторые из них настолько укоренились, что не позволяют объективно оценить ситуацию в отечественной экономике, приводят к необъективному толкованию происходящих в ней процессов и к ошибочным выводам.

Рассмотрим пять основных суждений, вооружившись объективными данными. Миф или реальность?

Миф №1. В России неразвитая сырьевая моноэкономика, основанная на продаже нефти и газа

По материалам Министерства финансов РФ за 1-е полугодие 2019 г. доля нефтегазовых доходов в консолидированном бюджете России достигла 4,1 трлн руб., немногим более 22%. Доходы, не связанные с производством и продажей нефти и газа, за тот же период составили 14,5 трлн руб., то есть почти в 3,5 раза больше.

Информация подтверждается данными Росстата. За 1-е полугодие 2019 г. отрасль по добыче полезных ископаемых аккумулирует лишь 13,5% от произведенного ВВП, на оптовую и розничную торговлю приходится 14,3%, обрабатывающие производства – 13,5%, операции с недвижимостью – 9,7% (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Произведенный ВВП России за 1-е полугодие 2019 г. в отраслевом разрезе, % от суммарного денежного выражения

Рисунок 1. Произведенный ВВП России за 1-е полугодие 2019 г. в отраслевом разрезе, % от суммарного денежного выраженияИсточник: Росстат

Миф №2. Россия практически ничего не производит и критически зависит от импорта

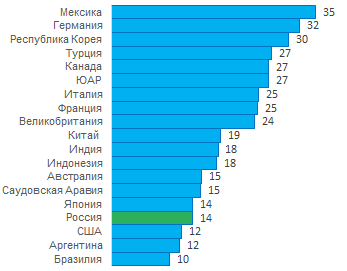

Среди стран, входящих в группу G20, импорт России по отношению к ее номинальному ВВП не превышает 14%. Чем выше доля, тем больше страна зависит от поставок товаров и услуг из-за рубежа. Относительно низкий уровень импорта может означать, что государство производит значительную часть того, что оно потребляет и инвестирует. Для сравнения, доля импорта к ВВП Германии достигает 34%, что почти в 2,5 раза больше, чем в России (см. рисунок 2).

Наша страна обладает ведущими технологиями и компетенциями в атомной энергетике, космосе, ледоколостроении, современных вооружениях. Отставание в производстве предметов широкого потребления во многом определяет причину создания подобного мифа.

G20 – объединение стран, представляющих около 90% мирового ВВП, 80% мировой торговли и две трети населения мира.

Рисунок 2. Импорт стран G20 к ВВП за 2018 г., %

Рисунок 2. Импорт стран G20 к ВВП за 2018 г., %Источник: Международный валютный фонд, МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF)

Миф №3. В России невозможно развивать малый бизнес, небольшие компании закрываются

Миф о том, что в России малый бизнес вот-вот исчезнет как субъект экономических отношений, циркулирует с начала рыночных преобразований. Увеличение в 2018-2019 гг. количества ликвидированных предприятий объясняют неудовлетворительной экономической ситуацией в стране, не принимая во внимание, в частности, действия ФНС по борьбе с компаниями-однодневками. Объективные причины подробно рассматривались в Вестнике Credinform за август 2018 г., с публикацией можно ознакомиться на сайте.

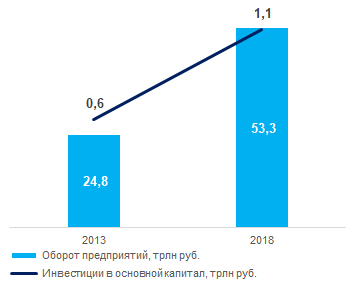

Истинное положение дел иное: оборот малых организаций, включая микропредприятия, за последние 5 лет увеличился в 2,1 раза: с 24,8 трлн руб. в 2013 г. до 53,3 трлн руб. в 2018 г. Инвестиции в основной капитал выросли в 1,8 раза, до 1,1 трлн руб. (см. рисунок 3).

За пятилетний период в целом в экономике рост затрат на производство и реализацию продукции увеличился в 1,5 раза – это материальные затраты, расходы на оплату труда, страховые взносы в ФОМС, ПФ, ФСС, амортизация и прочие затраты. Таким образом, реальный прирост оборота малого бизнеса за 5 лет составил 60%, что в среднем около 12% в год.

Рисунок 3. Оборот и инвестиции в основной капитал малых предприятий, включая микропредприятия

Рисунок 3. Оборот и инвестиции в основной капитал малых предприятий, включая микропредприятияИсточник: Росстат

Миф №4. Из-за плохого социально-экономического положения в России на Запад уезжают миллионы соотечественников, с каждым годом проблема усугубляется

Ситуация с миграционными потоками также является благоприятной почвой для мифотворчества: сложные условия для жизни, невозможность реализовать себя и открыть бизнес приводят к все увеличивающейся миграции из страны. При этом умалчивается, что Россия входит в Топ-5 стран с положительным миграционным приростом, число прибывших в страну превышает число ее покинувших. При этом 90% уехавших отбыли в страны СНГ.

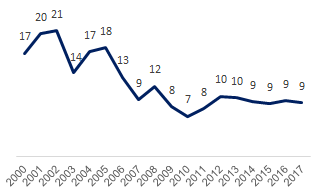

Миграция в страны Запада весьма скромна. Для примера рассмотрим США. Исходя из сведений Департамента внутренней безопасности США, число мигрантов из России на протяжении последних лет держится примерно на одном уровне – около 9 тыс. человек в год и имеет тенденцию к сокращению (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Эммиграция из России в США, тыс. чел.

Рисунок 4. Эммиграция из России в США, тыс. чел.Источник: Департамент внутренней безопасности США (англ. Department of Homeland Security)

Миф №5. Россия непривлекательна для иностранных инвестиций, происходит только «бегство» капитала

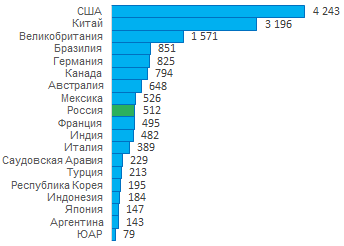

Иностранный инвестор обходит Россию стороной? Вовсе нет. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, среди стран группы G20 по общему объему накопленных прямых иностранных инвестиций с 2000 г. по 2018 г. РФ занимает 9-ю строчку, опережая такие государства, как Франция, Индия, Италия, Япония. Общий объем накопленных за 18 лет инвестиций составил 512 млрд долл. (см. рисунок 5).

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – межправительственный орган, учрежденный ООН в 1964 г., выступает координационным центром по вопросам устойчивого развития, международной торговли, инвестиций, финансов, технологий.

Рисунок 5. Накопленные прямые иностранные инвестиции странами G20 за 2000-2018 гг., млрд долл.

Рисунок 5. Накопленные прямые иностранные инвестиции странами G20 за 2000-2018 гг., млрд долл.Источник: Конференция ООН по торговле и развитию, ЮНКТАД (англ. United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)

Итоги

Сложности у российской экономики действительно есть. Прежде всего, это искусственное ограничение доступа отечественного бизнеса на внешние рынки, в том числе рынки капитала, выраженное в продолжающейся политике санкций, которые носят скорее протекционистский, нежели политический окрас, а также в введении таможенных барьеров и прямых законодательных запретов. Другой проблемой является низкий потребительский спрос из-за стагнации денежных доходов населения. Высокие налоги сдерживают развитие бизнеса. Неэффективно используются внушительные бюджетные средства, выделяемые на Национальные проекты. Имеет место естественная убыль населения и сокращение профессиональных кадров.

Помимо сложностей, переменить ситуацию в экономике мешают устойчивые мифы, такие как: непривлекательность страны для иностранных инвестиций, невозможность ведения малого бизнеса, большая эмиграция. Тиражирование таких мифов значительно затрудняет преодоление текущих и без того сложных проблем в экономике.

Сколько дней осталось однодневкам?

Федеральная налоговая служба ведет активную борьбу с фирмами-однодневками с 2016 года, очищая ЕГРЮЛ от фиктивных компаний. За два года число действующих юридических лиц в России сократилось на 11%

Произошло рекордное сокращение числа компаний, создаваемых с целью осуществления противоправных действий — уходу от налогов, отмыванию денег, обналичиванию, выводу средств за границу. Число фирм-однодневок сократилось до 309,5 тыс., что составляет 7,3% от общего числа компаний на июль 2018 года по данным ФНС.

В начале 2016 г. подобных организаций существовало значительно больше: 35,5% или 1,6 млн, а в 2011 г. около 40% предприятий России можно было отнести к этой категории.

Всего в ЕГРЮЛ на 1 июля 2018 г. зарегистрировано 4,2 млн юридических лиц, годом ранее их насчитывалось более 4,5 млн.

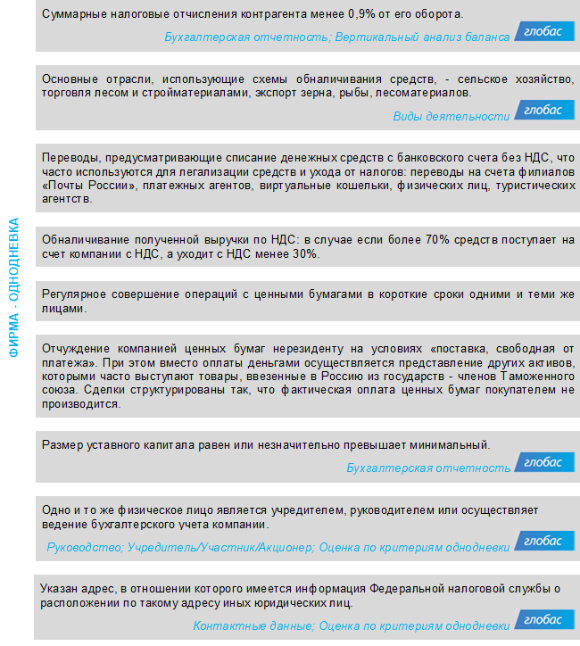

Не только ФНС выявляет характерные для однодневок признаки. Немаловажная роль в борьбе с фиктивными компаниями принадлежит Банку России (ЦБ РФ). Регулятор, начиная с 2015 г., публикует методические рекомендации, иллюстрирующие основные хозяйственные операции, вызывающие подозрения и признаки, требующие дополнительного анализа (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Признаки фирмы-однодневки, исходя из инструкций ЦБ

Рисунок 1. Признаки фирмы-однодневки, исходя из инструкций ЦББольшинство действующих российских предприятий сосредоточено в Москве — на 1 июля 2018 г. это 885 тыс. или 21% от всех организаций. Далее следует Санкт-Петербург — 324 тыс. и Московская область — 222 тыс. Эти же субъекты лидируют и по числу прекративших свою деятельность компаний. Так, за 1-е полугодие 2018 г., закрывшихся фирм в Москве оказалось 118 тыс., в Петербурге — 33 тыс., еще 15 тыс. пришлось на Московскую область.

Созданные новые организации не компенсируют количество закрытых. Только в одной Москве за 1-е полугодие 2018 г. общее число субъектов бизнеса сократилось на 56 тыс. (см. таблицу 1).

| № | Регион | Всего ЮЛ на 01.07.2018 г. | Доля от общего числа ЮЛ, % | Созданные ЮЛ за 1-е полугодие 2018 г. | Прекратившие деятельность ЮЛ за 1-е полугодие 2018 г. | Разница между числом созданных и прикативших деятельность ЮЛ |

| Российская Федерация | 4 243 566 | 100 | 197 082 | 329 540 | -132 458 | |

| 1 | г. Москва | 884 969 | 21 | 62 143 | 117 916 | -55 773 |

| 2 | г. Санкт-Петербург | 324 202 | 8 | 19 053 | 33 479 | -14 426 |

| 3 | Московская область | 222 188 | 5 | 7 664 | 14 827 | -7 163 |

| 4 | Свердловская область | 145 226 | 3 | 4 967 | 8 989 | -4 022 |

| 5 | Краснодарский край | 135 736 | 3 | 5 553 | 9 563 | -4 010 |

| 6 | Новосибирская область | 117 931 | 3 | 5 516 | 6 654 | -1 138 |

| 7 | Республика Татарстан | 113 050 | 3 | 5 437 | 5 600 | -163 |

| 8 | Самарская область | 103 472 | 2 | 5 869 | 7 397 | -1 528 |

| 9 | Челябинская область | 93 484 | 2 | 2 843 | 5 024 | -2 181 |

| 10 | Нижегородская область | 89 433 | 2 | 3 658 | 6 305 | -2 647 |

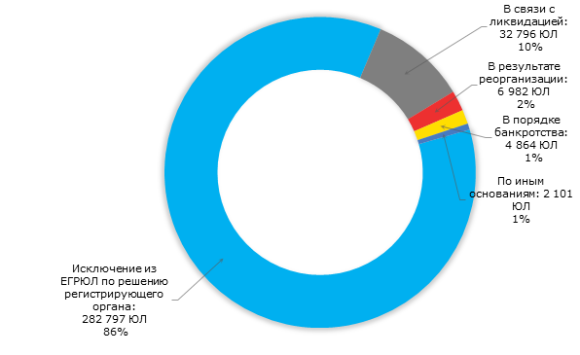

Всего за 1-е полугодие 2018 г. в целом по стране прекратили свою деятельность 330 тыс. организаций. При этом основной причиной такого исхода послужила принудительная ликвидация по решению регистрирующего органа–это 283 тыс. компаний или 86% от всех случаев (см. рисунок 2).

По экономическим причинам прекратили свою деятельность почти 45 тыс. юридических лиц или 13% от всех случаев закрытия, в том числе: в порядке ликвидации–33 тыс.; в результате реорганизации–7 тыс., в порядке банкротства–без малого 5 тыс.

Рисунок 2. Причины прекращения деятельности юридических лиц (ЮЛ)

Рисунок 2. Причины прекращения деятельности юридических лиц (ЮЛ)На фоне очевидных успехов по борьбе с однодневками имеют место прецеденты, когда несоответствие строго определенным формальным критериям приводит к проблемам у реально функционирующих фирм.

Так, по умолчанию в число подозреваемых ФНС попали все адреса, по которым зарегистрировано более десяти организаций. Но составители списков массовых адресов при этом упустили из виду ряд крупных зданий и бизнес-центров, помещения в которых арендуют сотни компаний. По данным Глобас на июль 2018 г., запись о недостоверности юридического адреса имеют 612 тыс. организаций или более 14% от всех действующих ЮЛ.

В перечень массовых руководителей/ учредителей угодили такие известные бизнесмены и публичные лица, возглавляющие узнаваемые бренды, как например, совладелец сети ювелирных бутиков «Mercury» Леонид Фридлянд. Не повезло и бывшему губернатору Калининградской области Георгию Боосу - по мнению ФНС он также является массовым учредителем, в частности, в компании ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИКА. Кроме того, в «зоне риска» оказались те руководители, на имя которых были открыты региональные представительства и филиалы.

Очевидно, что ФНС потребуется внести баланс между формальной борьбой с однодневками и интересами честного предпринимателя. Ужесточение формальных критериев не остановит недобросовестных контрагентов, так как обходить правила – это цель их существования, а добросовестным предприятиям становится все сложнее выполнять постоянно возрастающие требования.